Teatro Nacional Cláudio Santoro ou Teatro Nacional de Brasília

Já vai longe o natal de 2017 e só agora leio meu presente – A noite da espera – do Milton Hatoum2. Acompanho meio de lado este amazonense paulista nascido em 1952, não sei o mês, mas é ano também que apareci por aqui.

Não é exatamente sobre o livro meu interesse neste momento, mas sobre sensações iniciais sobre Brasília que me fizeram reportar ao mesmo tempo e em sentido inverso, pois não estava chegando a cidade nos meus 16/17 anos como o Hatoum, mas saindo, saídas e entradas permeadas de aflições e momentos tristonhos, melancólicos, vagamente relembrados.

Algumas considerações aparentemente banais me acordaram transportando-me imediatamente para estes tempos e estas sensações textuais me impregnaram, me estimularam todos os sentidos, o cheiro da terra, “a avenida larga que terminava no horizonte” (pag. 26), “sai do hotel a procura do centro, mas não o encontrei: o centro era toda a cidade”, “…ou me entediava por não ver alma viva no gramado ao redor dos edifícios…” (pag. 27), os edifícios “são bonitos, cercados por um gramado que cresce no barro; essa beleza repetida também me confundiu. Tudo confunde, nada lembra lugar algum. O céu é mais baixo e luminoso, e as pessoas sumiram da cidade”. (pag. 28)

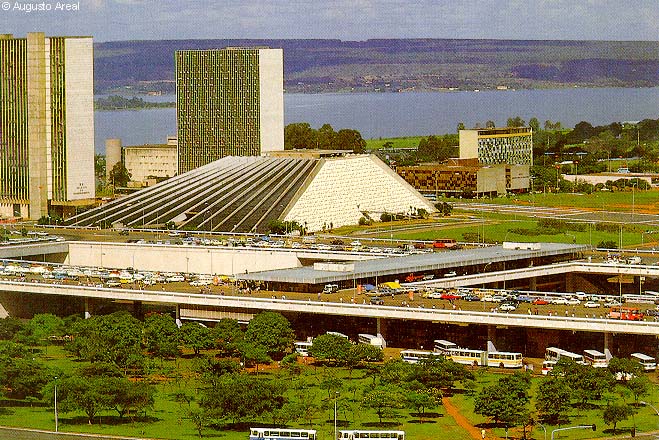

“Olhava um livro aberto, sem conseguir ler. Amanheci vencido pela insônia. Barulho na avenida L2: camburões e viaturas da polícia entravam no campus, soldados cercavam minha escola e o acesso a UnB. Não pude comer no bandejão, nem mesmo sair do apartamento.” (pag. 47). “O Teatro Nacional é uma pirâmide sem vértice: o volume inacabado parece o maior mausoléu de Brasília, todos mortos ilustres da capital cabem lá dentro. O sol, agora fraco, ilumina duas faces da pirâmide, viaturas do Exército protegem a Esplanada e o Palácio do Planalto.” (pag. 50)

Isto é o que era 68. Estava ali perto, em Anápolis, onde morei até 69 e vi por ali chegar boa parte dos materiais da construção da cidade nova como imensas vigas metálicas que eram colocadas em grandes carretas FêNêMês que estacionavam na porta de casa esperando vaga nas docas da estação ferroviária localizada logo ali na frente.

Antes de me mudar para BH fiz vestibular em Brasília, dezembro de 69 (um anos depois do famigerado AI-5), no Minhocão ainda em construção e me recordo muito de uma névoa úmida e fria encharcando minha prova e um colega me emprestando um paletó para parar me ajudar parar de tremer mal sabendo ele que fazia esta prova sob o impacto da morte recente da minha irmã Gladys há pouco dias, por isso não parava de tremer. Passei, mas não fiquei e procurei me distanciar de qualquer ligação que me aproximasse dos personagens que viriam a compor a nata da nossa política a partir de 80. Buzaidinhos, colorzinhos dentre alguns servem como ilustração do que ali vinha se formando. Uma outra, talvez também poderosa justificativa, foi um número de um ótimo jornal alternativo da época que estampava na sua capa, capas normalmente emblemáticas, a marca de um batebute militar, impressa por sua brutalidade, na porta do Departamento de Química da UnB, registro da invasão, sob a alegação, dentre outras, que era dali onde sairiam bombas. A Universidade estava sendo destruída.

Me mandei para Minas, BH, destino quase natural de quem procurava por profissões ligadas a ciências exatas como a Engenharia. Em 72 me transferi para a Arquitetura, me mandei do pragmatismo e cai nas artes, desenhos concretizando ideias, sonhos e nesta transferência me sobrava tempo enquanto as matérias não se compatibilizavam e nestes vazios botei viagens, de carona, para tudo quanto é canto e acabei por conhecer boa parte do Brasil. Vários percalços e várias e impressionantes maluquices como a do soldadinho que quis impedir minha viagem porque encontrou na minha mochila um livro de Cálculo Diferencial e Integral, Editora Mir de Moscou adotado pela Engenharia da UFMG (fui solto por um sargento que tinha entrada para a universidade) ou quando cheguei em São Paulo, 72, para ver a Bienal de Artes e em frente àquele predião do Niemeyer resolvi bater uma foto quando me aparece um guardinha e rouba minha máquina, arrebenta meu filme, o único, e me diz ser proibido fotografar prédio públicos pois sugere a procura por bons locais para os explodir. Bum!

Esta prolixa introdução deveria servir para dizer sobre e como com tão pouco Hatoum mexeu com meu biográfico sentimento sobre o período e para contar também sobre o que acho a minha maior proeza nesta época – não registrada porque não tinha mais câmera e porque sua ação deveria sistematicamente ser oculta, velada, encafurnada, assim, cheia de sinônimos.

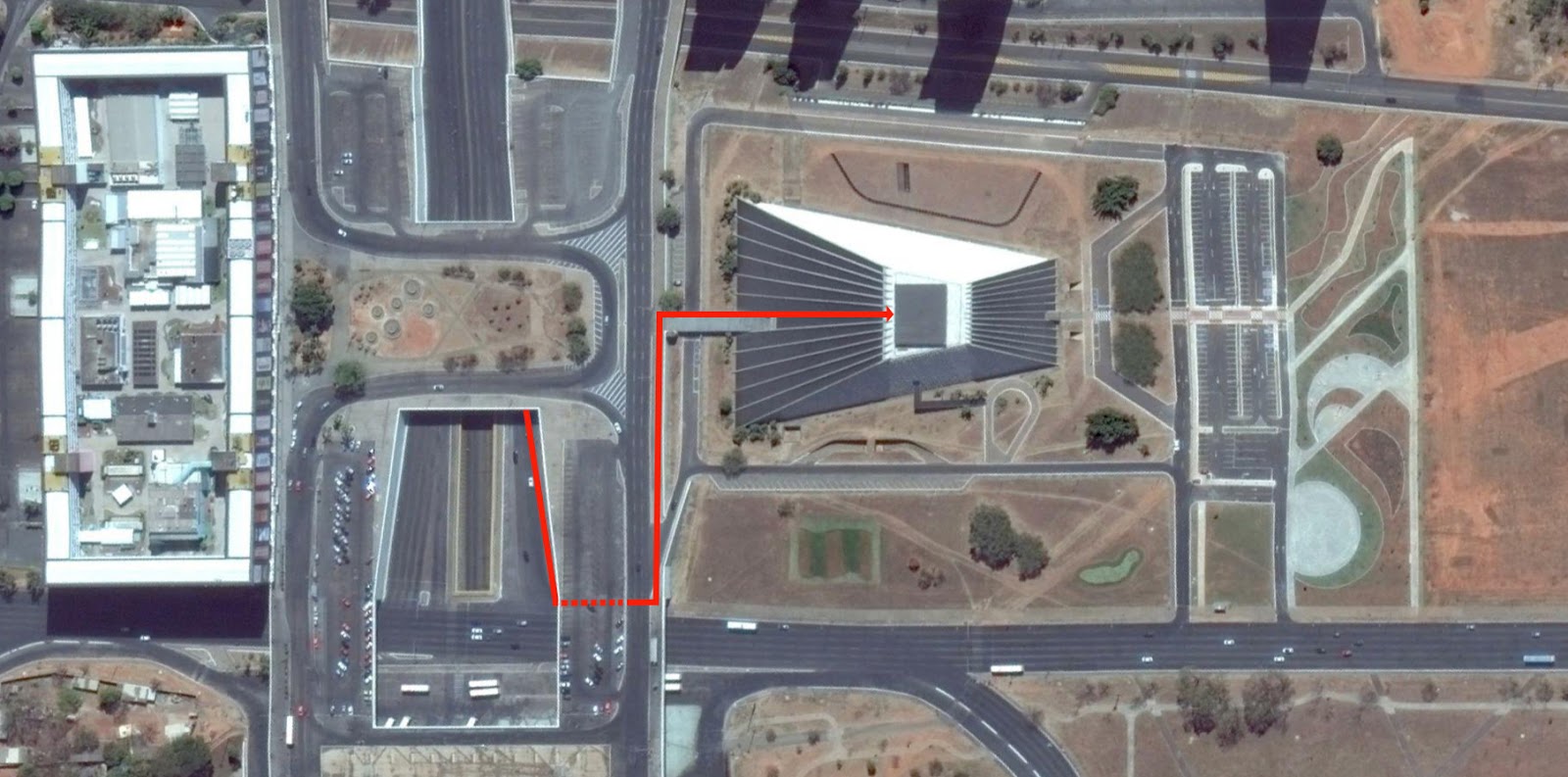

Quando Hatoum diz da pirâmide sem vértice do Teatro Nacional ainda sem o nome do seu mais famoso maestro, ali pelos meados de 72 chego a Brasília a caminho de Anápolis. Meu carona me deixa na Rodoviária para ver se conseguia ainda pegar um ônibus, Viação Araguarina, para a antiga Cidade de Sant’Anna das Antas (Ana+pólis, pode?). Nada! A rodoviária, que nunca fechava pois era na verdade uma grande laje, não protegia ninguém do frio que fazia nesta época e não tinha mais viagens.

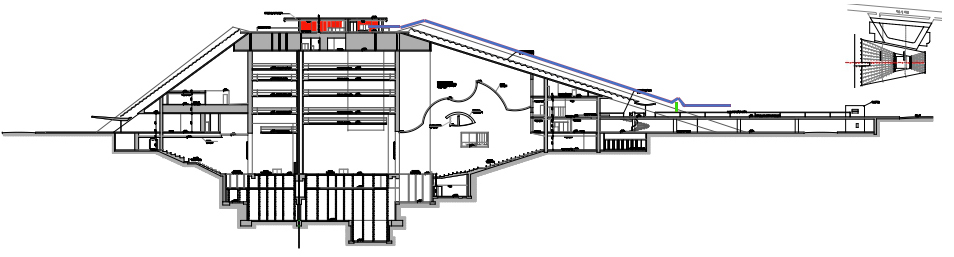

O planalto estava no seu momento glacial. O Teatro ali perto, fechado por tapumes, aguardava sua conclusão que só aconteceria em 81. Seu esqueleto asteca, maia ou zigurático já tinha o fabuloso painel do Athos Bulcão que junto com uma rampinha e uma pequena porta de acesso lateral, salvavam aquela monstruosa parede cega e inclinada e dava-lhe status de arte. Inclinado também eram as faces leste e oeste, esta voltada para a rodoviária. Nelas, grandes vigas aguardavam imensos vidros de vedação, mas no momento e naquela hora da noite eram apenas imensos e aterrorizantes vazios.

O frio não passava e nem as horas. Comprei um Estadão que já era ou sempre foi reacionário, que chegava em Brasília com todos seus cadernos inclusive os de anúncios, afinal era ali que estava no momento, e ainda hoje, o poder e ninguém era do lugar, apenas alguns adolescentes nascidos principalmente nas periferias e no Núcleo Bandeirante, a Cidade dos Candangos. De posse do Estadão, pulo o tapume do teatro e começo a subir por uma daquelas vigas inclinadas até o topo, lá em cima. Estendo meu jornal com sobras para a coberta e durmo, durmo um sono rápido, imagino, pois seria necessário descer antes do amanhã da cidade que começava cedo.

Não me lembro bem da subida e muito menos da descida. Devia ser o pavor. Estava na capital do controle da sacanagem política e social do país, da ditadura, do Médici e podia ser pego (é proibido fotografar prédio público – subir pode seu guarda?) e não fui pego.

Estava no topo da capital do país. Mais alto apenas era torre da TV achava eu e lá de cima me senti… não, não me lembro como me senti mas quero imaginar que bem, poderoso nesta minha solitária manifestação de anarquia e fico aqui pensando que se por acaso o espaço já se chamasse Dercy Gonçalves como hoje é chamado eu abriria minha boca, escancararia minha goela e gritaria um longo, sonoro e intenso: FIIILHOOOOOSDAAAPUTAAAAA!